Die Corona-Pandemie bedroht Existenzen. Global wie lokal, gesundheitlich und wirtschaftlich. Wie gut Politik, Forschung und verantwortliches Verhalten die negativen Auswirkungen eindämmen, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Und danach geht es für die Binnenschifffahrt weiter wie bisher? Mit Fracht- und Lohndumping, kaputten Schleusen, dem Wegfall von Liegeplätzen, einer politikbestimmenden LKW-Lobby in einer vom Klimwandel zunehmend beeinflussten Umwelt – inklusive zunehmenden Extremwasserständen? Nicht, wenn wir das große Ganze stärker in den Fokus des Wirtschaftens rücken.

Viele der genannten Probleme sind in einem Wirtschaftssystem, dessen oberste Maxime die Mehrung des eigenen Vorteils ist, systemimmanent. Kleine und mittlere Unternehmen, die nicht wachsen und in ihrer Nische nach dem Leitbild des ehrbaren Kaufmanns agieren, werden geschluckt. Verpassen den Anschluss. Fallen dieser oder jener Krise zum Opfer. Oder bleiben bestenfalls Randerscheinungen – während wirtschaftliche Machtkonzentrationen zunehmend Lebensgrundlagen zerstören und demokratische Entscheidungsprozesse gefährden.

Gestalten nun wirtschaftlich starke Branchen und Konzerne erneut die Hilfs- und Konjunkturprogramme entscheidend mit, werden vorherrschende Strukturen über Jahre hinaus zementiert. Ende März mahnte Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), die Regierungen hätten nun die Chance, die Energiewende ins Zentrum der Corona-Hilfsprogramme zu rücken. Doch darf es nicht auch eine Verkehrswende sein? Oder gleich eine menschenfreundliche, weil nachhaltige Weltwirtschaft?

Ein Weg der Mitte – zugunsten des Mittelstands

„Wir stehen am Sterbebett des Kapitalismus“, sagte Helmut Lind, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank München, Ende 2019. Der Banker ist weit davon entfernt, das Geld abschaffen zu wollen oder Verstaatlichungen zu fordern. Lind gehört zu den Anhängern der Gemeinwohl-Ökonomie, kurz GWÖ. Dieses alternative Wirtschaftsmodell (hier im Video kurz erklärt) sieht sich zwischen den beiden extremen Polen Kapitalismus und Kommunismus, will eine Balance von Kooperation und Konkurrenz herstellen, im Rahmen von Demokratie und Marktwirtschaft. Haushalten mit den Bedürfnissen und Ressourcen von Allen und Allem. Ökonomie im ursprünglichen Wortsinn verwirklichen – bezogen auf die globalisierte Wirtschaft eines begrenzten Planeten.

Regionale, faire und ökologische Produkte und Dienstleistungen sollen wettbewerbsfähig sein. Die Wirtschaft soll so global wie nötig, aber so regional wie möglich agieren. Wachstum über eine „optimale“ oder „gesunde“ Unternehmensgröße hinaus ist nicht mehr erforderlich, um langfristig auf dem Markt bestehen zu können. Erfolg wird nicht mehr allein an Gewinn oder Umsatz gemessen, Wohlstand nicht mehr allein am Bruttoinlandsprodukt. Jegliche wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl – so wie es heute schon in vielen Verfassungen steht, aber real nur begrenzt praktiziert wird.

Gemeinwohl-Bilanz und werteorientierte Marktwirtschaft

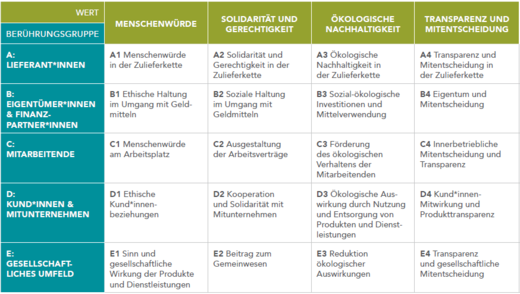

Ganz schön große Ziele, für deren Umsetzung es viele kleine Schritte braucht. Den ersten Schritt haben rund 400 Unternehmen aus dem deutschen Sprachrraum in den vergangenen zehn Jahren bereits getan: Sie führen neben der gesetzlich verpflichtenden Finanz-Bilanz eine freiwillige Gemeinwohl-Bilanz. Damit zeigen sie transparent, wie fair sie bezahlen und handeln, die Menschenwürde in der Zulieferkette oder am Arbeitsplatz achten, Chancengleichheit und innerbetriebliche Mitentscheidung fördern, mit anderen Marktteilnehmer und Kunden umgehen, ökologische Auswirkungen von Produkten, Investmens, Arbeits- und Transportwegen reduzieren.

In vielen dieser Aspekte wird sich der ehrbare Kaufmann oder die ehrbare Kauffrau wieder finden. Die Gemeinwohl-Bilanz quantifiziert den Umsetzungsgrad dieses Leitbilds auf eine konkrete Punktzahl. Anhand dieser können Kunden, Jobsuchende oder Auftraggeber bereits heute auf einen Blick entscheiden, welche Produkte sie kaufen, wo sie sich bewerben oder welche Dienstleistungen sie in Anspruch nehmen wollen.

In einem weiteren Schritt können Städte und Kommunen oder Staaten gemeinwohlbilanzierende Unternehmen mit gestaffelten Gewerbe- oder Mehrwertsteuersätzen unterstützen. Pioniere für diese Praxis gibt es bislang nicht, auch wenn der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss 2016 den Staaten wie der Union empfahl, die GWÖ in ihren jeweiligen Rechtsrahmen zu integrieren.

Doch auf kommunaler Ebene sind PolitikerInnen verschiedener Couleur bereits auf dem Weg: Im Kreis Höxter wollen zwei Bürgermeister mit CDU-Parteibuch die Verwaltungen von Brakel und Willebadessen auf das Gemeinwohl ausrichten, das grün regierte Stuttgart fördert die Erstellung von Gemeinwohl-Bilanzen, in Flensburg will SPD-Oberbürgermeisterin Simone Lange die Wirtschaft an ethische Kriterien binden. Auf Bundesebene hat bislang nur die ÖDP GWÖ-Prinzipien in ihr Parteiprogramm aufgenommen.

Gemeinsam aus der Krise: In Zusammenhängen denken

„Mehr Gemeinwohlpunkte, weniger Steuern“ ist dabei nur eine Maßnahme. Das GWÖ-Gesamtkonzept ist so umfangreich wie entwicklungsoffen, die Liste der Kritiker scheint ähnlich lang wie die der Unterstützer. Eine Auseinandersetzung lohnt sich in jedem Fall.

Was kann nun die Gemeinwohl-Ökonomie für Binnenschifffahrt und Hafenwirtschaft tun? Sie kann zeigen, was Binnenschifffahrt und Hafenwirtschaft für das Gemeinwohl tun – und damit einen Nachteil in der öffentlichen Wahrnehmung ausgleichen. Sie kann Partikuliere, Bordpersonal, mittelständische Reedereien, städtische Häfen, Dienstleister, Zulieferer und Werften dabei unterstützen, die Bedürfnisse der Gesamtheit zu erfüllen, zu denen selbstredend auch die eigenen Bedürfnisse nach einer auskömmlichen Arbeit und einer erfüllten Existenz in einer lebenswerten Umwelt zählen.

Letzte Meldungen

- Niederrhein: DeltaPort errichtet Landstromversorgung 13. März 2025

- Giordana Sperling-Doppstadt verstärkt duisport-Vorstand 13. Januar 2025

- Sparsam fahren: SAB Maritime Services übernimmt E-Learning-Programm vom EICB 4. Januar 2025

- Rotterdam erhöht Hafengebühren und vereinfacht Umwelt-Rabattstaffelung 7. Dezember 2024

- Datengestützte Binnenschifffahrt: First Dutch investiert in Shipping Technology 5. September 2024